Ärztliche Praxis (17.-19. Jahrhundert)

Die Praxisjournale Johann Friedrich Glasers (1750-1763) aus Suhl (Thüringen)

Ziel des Forschungsprojektes ist erstens die Rekonstruktion einer ärztlichen Praxis aus der

Mitte des 18. Jahrhunderts. Sie soll als ein Fallbeispiel für die übergeordnete Fragestellung

nach der Einbettung ärztlichen Handelns im sozialen Kontext dienen, die ihm

Forscherverbund

Ärztliche Praxis (17.-19. Jahrhundert) vergleichend untersucht wird.

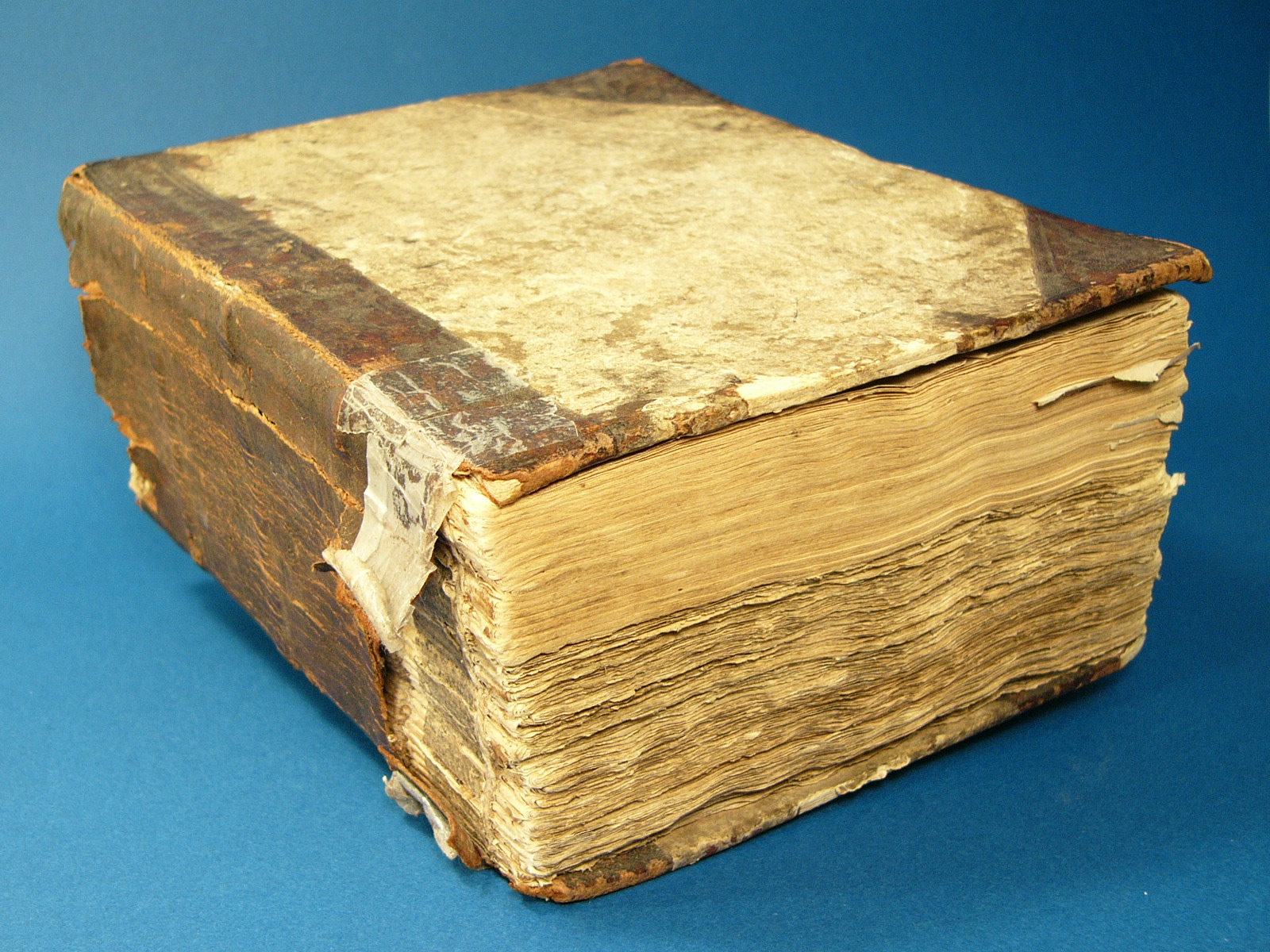

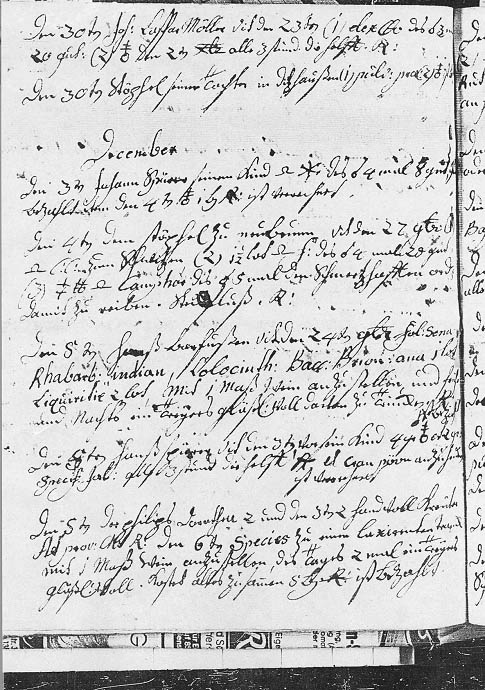

Zweitens sollen die der handschriftlichen Quelle zugrunde liegenden Aufschreibetechniken

analysiert und ihre Funktion als Wissenstechnik herausgearbeitet werden. Materielle

Grundlage des Forschungsvorhabens ist ein Praxistagebuch Johann Friedrich Glasers, das auf

1200 Seiten seine Tätigkeit in den Jahren 1750 bis 1763 dokumentiert. Johann Friedrich

Glaser praktizierte seit 1738 in Suhl, wo er zwanzig Jahre später die Position des Stadt- und

Amtsphysicus bekleidete. Er war Mitglied zahlreicher Akademien der Wissenschaften. Dank

seiner umfangreichen Publikationsliste ist es möglich, sein medizinisches Handeln mithilfe

einer dichten Diskursanalyse wissenschaftshistorisch einzuordnen.

Bei Vorarbeiten wurden mehrere interpretationsbedürftige Ergebnisse gewonnen, die zurzeit

näher untersucht werden:

Johann Friedrich Glaser ging nicht auf Reisen, sondern praktizierte im eigenen Haus. Dies

steht im Widerspruch zu dem in der Forschung verbreiteten Bild des 'reisenden Arztes'. Zu

eruieren ist, warum sich Glaser erlauben konnte, seine Patienten zu sich kommen zu lassen.

Dank Glasers Beschreibungen in den von ihm veröffentlichten gedruckten Schriften und

seiner Korrespondenz können wir uns eine Vorstellung vom Alltag in dieser Praxis in Suhl

machen.

So spricht er beispielsweise von ca. 800 Büchern, die er in seinem Wohnhaus, in

dem er auch praktiziert hatte, besaß und auch davon, dass er in und vor seinem Wohnhaus

physikalische und chemische Experimente anstellte. Um die Position Glasers in der

medizinischen Welt Suhl und seiner Umgebung angemessen beurteilen zu können, ist es

notwendig, die materiellen Bedingungen seines ärztlichen Handelns in seiner Praxis zu

rekonstruieren.

Ungefähr ein Drittel der Patienten konsultierte Glaser nur über Boten. Obwohl er Stadtarzt

von Suhl war, behandelte Glaser zu einem großen Teil Patienten, die nicht aus Suhl, sondern

aus den Dörfern aus der näheren und weiteren Umgebung stammten. Die geographische

Verortung der Heimatorte seiner Patienten zeigt, welche Wege die Angehörigen der Patienten

und sie selbst bereit waren, auf sich zu nehmen. Somit kann rekonstruiert werden, wie weit

der Einfluss der stadtärztlichen Praxis reichte und wie eng das städtische und ländliche

Medizinalwesen in Suhl und Umgebung zur Mitte des 18. Jahrhunderts miteinander

verflochten waren.

Glaser beschränkte sich ausschließlich auf "innere Kuren" und enthielt sich jedes Übergriffs

in das chirurgische Fachgebiet. Das ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass

Glaser mütter- und väterlicherseits aus Scharfrichterfamilien stammte und eine Schrift über

ein von ihm selbst entwickeltes Blutmessgeschirr verfasste. Es ist also zu fragen, in welchem

Zusammenhang die medizinische Tätigkeit, die das Praxistagebuch dokumentiert, zu dem

Gesamtwissen Glasers stand: Zeigt es nur den Ausschnitt, der mit seinem Selbstverständnis

als akademisch gebildeter Arzt vereinbar war? Außerdem ist es aufschlussreich zu

untersuchen, ob und wie sich die Diagnostik und Therapeutik im Laufe der dreizehn Jahre, die

das Buch umfasst, veränderte. Das geschieht mit Hilfe der Transkription und Analyse

ausgewählter Jahre und Monatsreihen seines Praxistagebuchs. — Volker Hess

Volker Hess — ausgewählte Publikationen mit Bezug zum Forschungsprojekt (Stand: 5. April 2011)

- Volker Hess und Sophie Ledebur: Taking and Keeping. A note on the emergence and function of hospital patient records. Journal of the Society of Archivists 32 (2011), 21-32.

- Volker Hess: Formalisierte Beobachtung. Die Genese der modernen Krankenakte am Beispiel der Berliner und Pariser Medizin (1725-1830). Medizinhistorisches Journal 45 (2010), 293-340.

- Volker Hess und Andrew J. Mendelsohn: Case and series: Medical knowledge and paper technology, 1600-1900. History of Science 48 (2010), 287-314.

- Volker Hess: Das Medizinaledikt von 1685. Die Anfänge ärztlicher Standesvertretung zwischen korporativer Autonomie und staatlicher Behörde. Berliner Ärzte 47.8 (2010), 16-19.

- Volker Hess: Der Wandel der Krankengeschichte durch die Entwicklung der Krankenhausverwaltung. Ein altbekanntes Instrument im Wandel der Zeit. Klinikarzt 37 (2008), 27-30.

Ruth Schilling — ausgewählte Publikationen mit Bezug zum Forschungsprojekt (Stand: 5. April 2011)

- Ruth Schilling: Amtsträger und Wissenschaftler — die Repräsentationsstrategien eines Scharfrichtersohns in der Mitte des 18. Jahrhunderts, in: Annika Höppner (Hg.), Kommunikation sozialer Mobilität, voraussichtlich in: Marburger Jahrbuch für Kunstgeschichte 2011 (in Vorbereitung).

- Ruth Schilling: Stadt und Arzt im 18. Jahrhundert. Johann Friedrich Glaser, Stadtphysicus in Suhl, in: Würzburger Medizinhistorische Mitteilungen 2011 (in Vorbereitung)

- Ruth Schilling, Sabine Schlegelmilch und Susan Splinter: Stadtarzt oder Arzt in der Stadt? Drei Ärzte der Frühen Neuzeit und ihr Verständnis des städtischen Amtes, soll eingereicht werden bei: Medizinhistorisches Journal (in Vorbereitung)